মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ: মেয়ের চোখে বাবা ড. ছদরুদ্দিন চৌধুরী

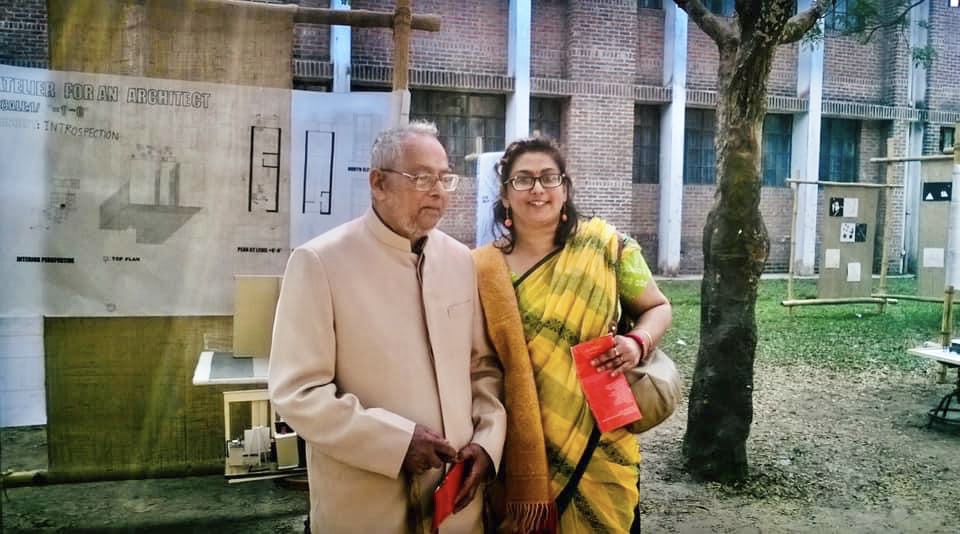

২৩ শে জুলাই শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. ছদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর চতুর্থ প্রয়াণ দিবস। এই দিবসকে সামনে রেখে গত কদিন থেকে কীর্তিমান এই শিক্ষাবিদকে ধারাবাহিকভাবে স্মরণ করছেন তাঁর পরিবার সদস্যরা। তাঁকে নিয়ে আজ লিখেছেন তারই সুযোগ্য কন্যা শাবিপ্রবির পদার্থ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক নাজিয়া চৌধুরী।

নাজিয়া চৌধুরী

নাজিয়া চৌধুরী

লিখালিখি করার হাত নেই, অভ্যাস নেই। তবুও আব্বাকে নিয়ে আমার এলামেলো স্মৃতিচারণ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি বাবাকে নিয়ে লিখা যে এতো কষ্টের। একটি দু’টো শব্দ লিখার আগেই কোথায় যেন হারিয়ে যাই। চোখের সামনে স্মৃতি হয়ে উঠে জলজ্যান্ত। তারপর সব ঝাপসা। নিজ অনুভূতি, ভাবাবেগ প্রকাশের কোন ভাষা জানা নেই। আব্বা শেষ বয়সে পারকিনসন্স রোগে ভুগছিলেন। ২৩ শে জুলাই ২০১৬ সালে ঢাকার ল্যাব এইড হসপিটালে জীবনের মায়া কাটিয়ে ওপারে চলে যান। এরই মধ্যে চারটি বছর কেটে গেলো।

আমার ছোটবেলা কেটেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। সেই সময় আব্বা ছদরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘শহিদ হাবিবুর রহমান হল’ -এর প্রভোষ্ট এবং পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের টুইন-কোয়ার্টারে থাকি। সামনে বড় বাগান, চারদিকে গোলাপ ফুলের গাছ আর মাঝে সুন্দর সবুজ ঘাস। বিকেল হলে বান্ধবীরাসহ ওখানেই খেলতাম। সঙ্গী ছিলেন আব্বা। কানামাছি ভোঁ ভোঁ। আব্বার চোখ বেঁধে দিতাম, হাত লম্বা করে এদিক-ওদিক যেয়ে আমাদের খুঁজতেন। আমরা প্রচন্ড আনন্দ পেতাম, হাসতাম। সেই মধুর স্মৃতি আজও চোখে লেগে আছে। আজও আমার বান্ধবীরা তাদের চাচার কথা মনে করে। বয়স তখন ৭/৮ বছর ।আব্বা শেখাতেন কীভাবে তছবীহ পড়ে সবার জন্য দোয়া করব, খেয়ালও রাখতেন নিয়মিত তা করছি কি না। সেসময় তিনি প্রায়ই আমাদের নিয়ে যেতেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের গ্যালারীতে ফিল্ম দেখাতে।

আরেকটু যখন বড় হলাম, বয়স ১৪/১৫ বছর, সে সময় সহপাঠীরা প্রায় ৮/১০ জন দল বেঁধে বেড়াতে আসত। আম্মা ট্রলি ভর্তি নাস্তা আনতেন আর আব্বা আমাদের সাথে গল্প করতেন। আমরা খুব ভালো লাগতো। স্কুল-কলেজ জীবনে বিকেল হলে ঘরে থাকতে দিতেন না। বাইরে খেলতে যেতে হবে। তবে সন্ধ্যার আগে অবশ্যই ঘরে ফিরতে হবে। কড়া শাসন না থাকলেও এসব নিয়ম মেনে চলতে হত। যেমন রাত ১০.০০ টার পর ঘরের লাইট বন্ধ করতে হবে। ঘুমাতে হবে। ভোরে উঠতে হবে। গরমের সময় প্রায়ই ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে আব্বা মশারী খুলে দিতেন। আমি আর আমার ছোট বোন চিৎকার দিয়ে উঠতাম। পড়ালেখা নিয়ে কখনও তিনি চাপ দেননি আমাদের। প্রতিদিন ভোরে আব্বা কোরআন তেলাওয়াত করতেন। সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের ঘুম ভাঙতো আব্বার তেলাওয়াত শুনে। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমনে বের হতেন, সাথে থাকত একটি ওয়াকিং স্টিক। সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে খেলতে যেতেন।

আমার দাদাবাড়ী ও নানাবাড়ী সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ী গ্রামে। ডিসেম্বরে স্কুল ছুটির পর লম্বা পথ পাড়ী দিয়ে সিলেটে দাদাবাড়ী-নানাবাড়ী আসতাম। নিজে নিজের জিনিষ যতটুকু বহন করতে পারব, ততটুকু যাতে সঙ্গে রাখি এভাবেই স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছিলেন আব্বা। বেশ কিছুদিন গ্রামে কাটাতাম। সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা সিলেটি পুরোপুরি রপ্ত হয়ে যেত। রাজশাহী ফিরে যাবার পরও কয়েকদিন সিলেটি চলত। তারপর ভুলে যেতাম। বাসায় শুদ্ধ বাংলা বলা শুরু করতাম। আব্বা একটু মনোক্ষুন্ন হতেন। বলতেন, ‘নিজেদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে, ঘরে সিলেটি বলবে।’

আব্বা ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। তাঁর কাছেই শুনেছি, ছোটবেলায় নাটকে তিনি নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। শেক্সপীয়ারের ওথেলো ও ম্যাকবেথ নাটকের কথা প্রায়ই গল্প করতেন। পল্লী কবি জসীম উদ্দিনের ‘কবর’ কবিতার মতো বড় বড় কবিতা তিনি আমাদের মুখস্ত শোনাতেন। তিনি একজন মানবিক এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। ছোট থেকে দেখে এসেছি, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়ন, নাপিত, মালীসহ অনেকেই আব্বার কাছে সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আসত। পরিচিত জন, আত্মীয়, সহকর্মী, প্রতিবেশী যে কারো মৃত্যুর খবর পেলে তিনি প্রথম বেলার খাবার তাৎক্ষণিকভাবে রান্না করিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়গুলি শিখেছি। তিনি শিখিয়েছেন মানুষকে আপন করে নিতে, মানুষকে বিশ্বাস করতে। বলতেন, মানুষকে বিশ্বাস করতে না পারলে জীবনে অগ্রসর হতে পারবে না। “চিকেন হার্টেট” মানুষ পছন্দ করতেন না। সব সময় খোলা, বড় মনের মানুষ হওয়ার কথা বলতেন। আব্বা আমাকে প্রায়ই বলতেন, “আমার এই মেয়েটা সব সময় হাসিখুশী থাকবে।”কথাটি আমার মনে গাঁথা, আর তাই কঠিন অবস্থাতেও আমি চেষ্টা করি হাসিখুশী থাকার।

ছোট বেলায় আব্বা নাকি খুব চঞ্চল ছিলেন। একবার খেলার সময় তাঁর অসুস্থ বোন পানি চেয়েছিল, কিন্তু তিনি না দিয়েই খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। পরে সেই বোন মারা যায়। এ ঘটনা বলতে যেয়ে ৮০ বছর বয়সেও তিনি কেঁদেছেন। ছোট বেলায় মা হারানোর কারনেই হয়তো তিনি আমাদের খুব আগলে রাখতে চাইতেন সবসময়। তাঁর সমস্ত ব্যাংক একাউন্ট যৌথ, বিশেষ করে আম্মার সাথে। সম্পদ সব আম্মার নামে। বলতেন, “তোমার মা তো বেঁচে থাকবেন, আমি চলে যাব আগে। মেয়েদের জন্য মা বেশী প্রয়োজন। তাই সব তোমার মায়ের নামে।” কিন্তু বাস্তব বড়ই কঠিন। আব্বাকে একা করে আম্মাই চলে গেলেন আগে। শত চেষ্টা করে, জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করে, ক্যান্সারের সমস্ত চিকিৎসা সিঙ্গাপুরে করেও আম্মাকে ধরে রাখতে পারেন নি। এরপর থেকেই আব্বা খুব নীরব হয়ে গেলেন।

আব্বা একদিকে ছিলেন প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক আবার অন্যদিকে ছিলেন ধর্মভীরু। শুনেছি তিনি স্কুল জীবন থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শুরু করেন, অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত এক ওয়াক্তও তিনি বাদ দেননি। তাঁকে দেখেছি, বাসে, ট্রেনে চলন্ত অবস্থায় নামাজ পড়তে। হজ্জ করেছেন তিন বার। রাজশাহীর সহকর্মীরা উনাকে বলতেন মডার্ণ হাজী। তিনি আমাকে বলতেন, “সব সময় pro-student pro-teacher মনোভাব নিয়ে থাকবে, progressive হবে।” তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘রবীন্দ্র গ্রুপ ‘ ঘরোনার ছিলেন।তিনি ছিলেন ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল তাঁর তুমুল জনপ্রিয়তা।

রান্না বান্নার শখ ছিল তাঁর। প্রাই বলতেন, ‘চল আজ আমরা রান্না করি’। আমার রান্নার হাতে খড়ি আব্বার কাছে। আব্বা কাগজে রন্ধন প্রণালী লিখে দিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স নয়। আব্বা ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোটিন ক্রিস্টোলোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা করতেন। আমরা ইয়র্ক শহরে থাকতাম। তাঁর কাজ ছিল হিউম্যান ইন্সুলিন নিয়ে। নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ডরোথী হজকিন্সের তত্ত্বাবধাণে গবেষণা করেছেন। তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত ঐ সময়ের কাজের কথা বলতেন। বলতেন ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসায় তাদের গবেষণার অবদান। তাঁর মেয়েদের আব্বা আদর করে ডাকতেন মজু। বিদেশের রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও ‘মজুরে মজু’ বলে আমাদের ডাকতেন। তিনি জীবন সাজিয়েছিলেন আমাদের কেন্দ্র করে। প্রথমে মেয়েদের কথা ভেবেছেন পরে নিজের কথা।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) প্রকল্প পরিচালক ও প্রথম উপাচার্যের দায়িত্ব নেয়ার প্রস্তাব যখন পেলেন তিনি, পারিবারিক সভা বসল। প্রায় ৩০ বছরের কর্মস্থল ত্যাগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত হলো, সিলেট যাওয়ার। সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে আমার বড় বোন নাসেহা চৌধুরীর অবদান ছিল। এরপর অন্য অধ্যায়। আমি তখন উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত।

প্রচন্ড ভোজন রসিক ছিলেন তিনি। খেতে ও খাওয়াতে পছন্দ করতেন। এই ভোজন রসিক মানুষটিই সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়েছিলেন। বাসার রীতি সবাইকে একসাথে টেবিলে বসতে হবে, কিন্তু সেসময়ে তাঁকে আমরা ডেকেও পেতাম না। ভীষন ব্যস্ত সময় কাটাতেন তখন, UGC এর চেয়ারম্যান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরদের সাথে আলোচনা, যুক্তি-তর্ক এসব নিয়েই কাটাতেন দিনের অধিকাংশ সময়। আব্বা বরাবরই ছিলেন কাজ পাগল একজন মানুষ। তিনি তাঁর ‘আত্মকথা’ বই-এ লিখেছেন, “কেউ যদি জিজ্ঞেস করে , কেমন কাটালেন, এ জীবন? আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে, বড় দ্রুত চলে গেল প্রায় আট দশকের এ জীবন। এই তো সেদিন মাত্র বৈটিকর পাটশালা, সিলেট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, এম. সি. কলেজ পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর কর্মজীবন দেশে-বিদেশে গবেষণা, শিক্ষাঙ্গনে প্রশাসন। এভাবে দ্রুত কেটে গেলো দিনগুলো।…….আমি আমার আদর্শে তাড়িত হয়ে যা ভাল মনে করেছি তাই করেছি।……..আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী সমাজের জন্য মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চেয়েছি।” আসলেই তাই। তিনি আপস করেন নি কখনও। যখনই উনার মতের সাথে মেলেনি তিনি তখন আর সেটাতে সংশ্লিষ্ট থাকেন নি। এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু বিষয়ে তার বনিবনা হয় নি দেখে উনি ছেড়ে চলে এসেছিলেন সিলেটে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাদের টুইন কোয়ার্টারের বাসার দোতলায় আব্বা-আম্মার শয়নকক্ষে একটি সেক্রেটারীয়েট টেবিল ছিল। সেই টেবিলেই আমি এখন লিখছি, আব্বা আমার বড় মেয়ে সাবিহাকে দিয়ে গেছেন। টেবিলের নীচের ড্রয়ারে একটি খাতায় আব্বা ’আত্মকথা’ লিখতেন। যখন ঘরে কেউ থাকত না, আমি চুরি করে ড্রয়ার খুলে পড়তাম। প্রথম লাইনকটি পড়েই মনটা খারাপ হত। “খুব ছোট বেলাকার কথা মনে নেই, তবে যতদুর মনে আছে তা লিখতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ল আমার মায়ের কথা। আমার বয়স সাত বছর হতে না হতেই স্নেহময়ী মা এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেন। তাঁর ছবি আমার মানসপটে মাঝে মাঝে আবছা ভেসে ওঠে, কিন্তু বলতে পারব না তিনি কেমন ছিলেন?……” আমার নিজের বয়স যখন সাত/আট বছর তখন তাঁর ‘আত্মকথা’য় তাঁর ‘শৈশবের বিয়োগ ব্যাথা’র কথা জেনেছি।

শাবিপ্রবিতে আব্বা চলে আসবেন। রাজশাহীর জালালাবাদ এসোসিয়েশন আব্বাকে বিদায় সংবর্ধনা দেবে। আমিও ছিলাম সেখানে। আব্বা তাঁর বক্তব্যে একটি কথা বলেছিলেন, যা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। প্রফেসর বারী, তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, আব্বাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, কিভাবে এই জঙ্গলে/সিলেটে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন উনি দেখে নিবেন। আমি তখন বুঝেছি, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা এতো সহজ নয়। সিলেটে শাবিপ্রবিকে গড়ে তোলার সময় আব্বা তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতা, যোগাযোগ সমস্তকিছু একসাথে করে নিজেকে একেবারে সঁপে দিয়েছিলেন। তিনি একই সাথে প্রকল্প পরিচালকও ছিলেন। তাই কাজ ছিল দ্বিগুণ। সেই সময় আখালিয়া, এলাকা ছিল নীরব। গাড়ী, রিক্সা, বেবিট্যাক্সি এসব তেমন ছিল না। আব্বা পাজেরো গাড়ী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেতেন। তখনও ভিতরের রাস্তা হয় নি। পাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে তাদের জমি অধিগ্রহণের কথা জানাতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত জায়গায় আজকের এই এক কিলোমিটার সোজা রাস্তা হয় না। তাই গ্রামবাসীদের অনেক কষ্টে রাজি করাতেন। তাদের জমি দিলে বিশ্ববিদ্যলয়ের জন্য অনেক লাভ হবে। বিনিময়ে তাদের সন্তানদের চাকরীর ব্যবস্থা করবেন। আজও এই গ্রামবাসীদের সাথে আমার দেখা হলে বলে স্যার তাদের চাকরী দিতে চেয়েছেন, কিন্তু অল্প বেতন বলে ওরা চাকরী নিতে রাজি না হয়ে অনেক বড় ভুল করেছে।

আব্বার ছিল একটি বর্ণাঢ্য জীবন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যলয়ের সায়েন্স ফ্যাকাল্টির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ছিলেন। আমাদের প্রায়ই বলতেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ভবনটি স্থপনের সময় তাঁকে অলিখিতভাবে দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আব্বার আর্কিটেকচার ও কনস্ট্রাকসন বিষয়ে বেশ আগ্রহ ছিল, নিদারুন শখেই ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচারে একটি ডিপ্লোমা করেছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বেশ কয়েকজন সহকর্মীর বাড়ীর নকশা তাঁর করা। ছোট থাকতে দেখতাম বারান্দায় বসে তাঁকে পেন্সিল-স্কেল-কাগজ নিয়ে বাড়ী ঘরের আর্কিটেক্চারাল ডিজাইন করতে। ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একটি এক্সটেনশনের কাজেও তাঁকে কিছুটা জড়িত থাকতে হয়েছিল যতটুকু মনে পড়ে। সিলেটেও আমাদের দু’টো বিল্ডিং ও আমার মামার বাসার নকশাও তাঁর করা। তিনি সিলেটের প্রথম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যলয় ‘সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি’ প্রতিষ্ঠাকালীন উপাচার্য ছিলেন। তাঁর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে অবসর গ্রহণের পর ঢাকায় এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অফ স্টাডিজ ও একাডেমিক ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। দেশের চারটি বিশিববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে লম্বা সময় গবেষণার সুযোগ পেয়েও দেশে ফিরে আসেন।

আব্বা উপাচার্য হয়েও ক্লাস নিয়েছেন শাবিপ্রবি ও সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। প্রথম বর্ষে আব্বা বলবিদ্যা পড়াতেন। তাঁকে SAC (Sadruddin Ahmed Chawdhury) স্যার বলে ছাত্রছাত্রীরা সম্বোধন করতো।আমি শাবিপ্রবিতে অধ্যয়ন করার কারণে তাঁর ক্লাস করেছি। অত্যন্ত প্রাণবন্ত থাকতো ক্লাসের পরিবেশ। তিনি তাঁর অবর্তমানেও চেয়েছেন শিক্ষার সাথে জড়িত থাকতে। এরই প্রেক্ষীতে আমরা শাবিপ্রবিতে ‘ছদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ট্রাস্ট ‘ গঠন করেছি। বছরে একটি স্মারক বক্তৃতা এবং গবেষণার জন্য দু’জন এম.এস. ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান করা হবে ।

আব্বার স্মরণ শক্তি ছিল প্রখর। ছাত্রদের নাম ধরেই ডাকতেন। আমি অবাক হতাম যখন ট্রেনে সিলেট-ঢাকা যাতায়াতের সময় তিনি সবগুলো স্টেশনের নাম আগেই বলে দিতেন। ভূগোল তাঁর ভীষন প্রিয় বিষয় ছিল। যে কোন দেশে যেয়েই সর্বপ্রথম তিনি ম্যাপ কিনে নিতেন। তিনি সতেরোটি দেশের বিভিন্ন শহর ঘুরেছেন। মূলতঃ বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিভিন্ন দেশে যাওয়া হয়েছে। তাঁর জীবনে পাওয়া শ্রেষ্ঠ/মেধাবী ছাত্রদের কথা বারবার বলতেন। মেধা, বুদ্ধিমত্তা, সাহস কারো মধ্যে দেখলে তিনি খুব খুশী হয়ে তার প্রসংশা আমাদের কাছে করতেন। আমার জানা মতে তিনি স্বজ্ঞানে কারো কোনদিন ক্ষতি করেন নি, কারো অমঙ্গল কামনা করেন নি। ভীষণ শান্তি প্রিয় একজন মানুষ ছিলেন। আমি বুঝতাম তিনি জীবনে অনেক আঘাতও পেয়েছেন। অনেক প্রিয় মানুষদের কাছ থেকে পেয়েছেন। আম্মা ছাড়া সে সব কষ্টের কথা আর কারো কাছে কখনও প্রকাশ করেন নি। বড় হওয়ার পর তাঁর মুখের দিকে তাকালে তাঁর কষ্ট বুঝতে পারতাম।

আব্বা ছিলেন অত্যন্ত স্বনির্ভর। শেষ সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত কোন দিন বলেন নি, ‘আমাকে এক গ্লাস পানি দাও’। হাত থেকে রুমাল পড়ে গেলেও নিজে কষ্ট করে রুমাল তুলতেন। পারকিনসন্সের রোগী তখন। আমার ছোট মেয়ে জানান স্কুল থেকে ফিরলে আব্বা জানালা দিয়ে দেখে ওর জন্য কষ্ট করে পাউরুটিতে পনির কেটে লাগিয়ে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিতেন। ভালো করে করতে পারতেন না, তবুও….এতো মায়া। চোখে পানি এসে যেত। ততদিনে আম্মা নেই।

আম্মা শেষবার যখন অসুস্থ হলেন, উনার মারাত্মক ডায়রিয়া হয়েছিল। আম্মার শাড়ী, বিছানার চাদর সব আব্বা নিজে ধুয়ে দিলেন। বাসায় গৃহকর্মী আছে, আমি বলছি ধুবো, কিন্তু দিলেন না। বললেন, “তুমি পারবে না, আমার অভ্যাস আছে, ছাত্রদের যখন কলেরা হয়েছিল, তখন আমি পরিষ্কার করেছি।” প্রায় আঁশি বছর বয়স্ক একজন অসুস্থ মানুষ এ কথা বলে কাজ করছেন, আমি বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষটাকে বোঝার চেষ্টা করলাম। ছাত্ররা তাঁর জীবনের প্রাণ ছিল।

আব্বা সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরার সময় আনন্দনিকেতন স্কুলে আমার মেয়েদের আনতে যেতেন। কোনভাবেই তা বন্ধ করাতে পারিনি। তিনি তাদের চিপ্স-চকোলেট কিনে দিতেন। ওরাও আব্বা স্কুলে ওদের আনতে গেলে খুশী। আমার বাসায় আসলেও সব সময় হাতে কিছু থাকত তাঁর। এক পর্যায় থেকে মেয়ে দু’টো দরজা খোলার পর নানার মুখের দিকে না তাকিয়ে হাতের দিকে তাকাতো। এসব নিয়ে আব্বার সাথে রাগারাগি করেও পারতাম না।

আম্মা ওপারে চলে যাবার পরের বছর আব্বা আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাবেন কক্সবাজার। আমি, আমার বড় বোন, আমার তিন মেয়ে ও একজন পরিচারিকাসহ আব্বা রওয়ানা হলেন। সিলেট-ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার। আব্বা হাঁটতে পারেন না, হুইল-চেয়ার ব্যবহার করা লাগে। আমরা সেভাবেই আব্বাসহ গেলাম সমুদ্র সৈকতে। কি আনন্দ! আব্বা তো নিজের জন্য যান নি। আমাদের আনন্দ দিতে চেয়েছেন। উন্মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার জন্য, সমুদ্র জলে স্নাত হওয়ার জন্য, বালির সাথে সখ্যতা হওয়ার জন্য মেয়ে-নাতনীদের নিয়ে গেছেন। এই তো আমার কক্সবাজার দেখা জীবনে প্রথমবার। এরকম স্মৃতির জন্য উপযুক্ত বিশেষণ আমার জানা নেই।

আব্বা আমাদের তিন বোনকে সব সময় যা কিছু দিয়েছেন একদম সমান সমান করে দিয়েছেন। হোক তা সম্পত্তি, টাকা-পয়সা বা ঈদে উপহার। সমতার এ বিষয়টি আমার জন্য ছিল শিক্ষণীয়।

আব্বা আত্মীয়স্বজন নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর ভাই বোনদের জন্য ছিল অসম্ভব মায়া। আমার মামা-মামী, খালা-খালুদের সাথে অত্যন্ত আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। পুরো বছর জুড়েই আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনা বাসায় থাকত। আব্বা-আম্মার সানিধ্য পেতে সবাই পছন্দ করতেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃষ্টির দিনে আমাদের বাসায় ভিসিআরে সিনেমা দেখার আয়োজন হত। উদ্যোগ নিতেন শিবলী মামা (অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী) এবং বজলু মামা (প্রয়াত অধ্যাপক বজলুল মুবিন চৌধুরী)। আম্মা ইলিশ মাছ, খিঁচুরী রান্না করতেন। ঘর অন্ধকার করে বড়রা সিনেমা দেখতেন। আমরা ভাইবোনরা খেলাধূলা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। আব্বা আড্ডা পছন্দ করতেন। সন্ধ্যার পর রাজশাহী ক্যাম্পাসের জুবেরী ভবনস্থ শিক্ষকদের ক্লাবে যেয়ে খেলাধূলা করে আসতেন। আবার সিলেটে আড্ডা জমত প্রয়াত অধ্যাপক হাবিবুর রহমান চাচার বাসায়। প্রায়ই স্বপরিবারে চলে যেতাম উনাদের মদিনা মার্কেটের বাসায়। বেশ রাত অব্দি গল্প-আড্ডা হতো। হাবিবুর রহমান চাচার মেয়ে মিতা (নাজনীন হাবীব) আমার স্কুল জীবন থেকে বান্ধবী। আমারও তাই ওখানে ভালো সময় কাটত। এই মানুষটি শেষ বয়সে এসে একা হয়ে গেলেন। আমি দেখতাম। অনুভব করতাম। বিশেষ করে বিকেল বেলাটা আব্বার দিকে তাকালে বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠত। চোখে ভাসত, আম্মা একটি ট্রেতে দু’কাপ চা আর সাথে স্ন্যাক্স বা বিস্কিট নিয়ে আসতেন। বারান্দায় বসে গল্প (যা বেশীর ভাগ সময় ঝগড়ায় রূপ নিত) করে করে তা উপভোগ করতেন। আমি বাগানে গাছের ভিতর খোরাখুরি করলে বলতেন, “আজ তোমাকে তোমার মায়ের মত লাগছে, মনে হলো তোমার মা বাগানে হাঁটছেন।”

আমার জীবনের একটি লম্বা সময় আব্বার সান্নিধ্যে থেকেছি। বিশেষ করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর সুবাধে সিলেট থাকা হয়েছে। শুধুমাত্র পি.এইচ.ডি করার সময় সাড়ে চার বছর একটু দূরে ছিলাম। এর মধ্যে আব্বা দু’বার গিয়েছেন ক্যাম্ব্রিজে আমাকে দেখতে। বটগাছের মত তাঁর অন্তর দিয়ে আগলে রেখেছেন আমাকে শেষ পর্যন্ত। শেষ সময় পর্যন্ত বাসার গেইটে এসেই আমি অনেক জোরে চিৎকার করে ডাকতাম ‘আব্বা…আব্বা….।’ তাতে বুকের ভিতর প্রচন্ড সুখ অনুভব করতাম। তাই এই মধুর শব্দটি উচ্চারণ করার জন্য ব্যাকুল থাকি আজও…….।

(নাজিয়া চৌধুরী: অধ্যাপক, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)